탄허 택성의 老莊觀과 佛敎觀

페이지 정보

작성자 최고 관리자 작성일14-01-17 13:39 조회6,130회 댓글0건본문

탄허 택성의 老莊觀과 佛敎觀

-『노자도덕경』選注와『장자남화경』講解를 중심으로 -

1. 문제와 구상

한 인간의 삶은 다면적인 접근을 통해서야 비로소 이해될 수 있다. 대략 일백년의 생평이기는 하지만 그 긴간동안 그의 삶은 다양하게 변주되기 때문이다. 설령 그의 이름이 널리 알려지지 않은 삶이라 해도 그의 일생은 갖은 가난과 신고를 겪기 마련이다. 백 년 전 유학을 가학으로 했던 집안에서 태어난 탄허 택성(呑虛 宅成, 1913~1983)도 그러했다. 그는 유자(儒者)에서 도자(道者)를 거쳐 한암 중원(漢巖 重遠, 1876~1951)과 약 3년간 도와 관련된 서신 20여 통을 주고받다가 22세에 불자(佛子, 佛者)로 변신하였다. 출가 이후 그는 한평생을 역경 결사와 교육 불사에 헌신하였다. 탄허는 학인 양성을 위해 한암이 세운 강원도 삼본산 승려연합수련소에 이어 몸소 월정사 수도원과 영은사 수도원을 세워 인재 불사를 하였다. 그리고 월정사 방산굴(方山窟)과 영은사 일소굴(一笑窟)에서 내외전을 역주(譯注)하며 역경 결사를 하였다.

탄허는 평생동안 내전(內典)은 물론 외전(外典)rk지 현토 역해하고 강술 강론하였다. 당시에는 무엇보다도 인재 양성을 위한 교육 교재의 편찬이 급선무였기 때문이었다. 대개 유자(儒者)는 이상적 인간으로서『사서』와『오경』의 세계관을 자신의 거울로 삼아 내성외왕(內聖外王)적 삶을 추구하는 군자를 내세운다. 반면 도자는『노자』와『장자』및『열자』와『황제내경』등의 세계관을 자신의 거울로 삼아 무위자개(無爲自槪)하는 삶을 지향하는 지인을 내세운다. 반면 불자는 궁극적 인간상으로서『아함경』등의 세계관을 통해 자신의 깨달음을 추구하는 아라한상과『반야경』과『법화경』및『정토경』과『화엄경』과 등의 세계관을 통해 타인의 깨달음을 이루려는 보살상이 하나의 몸속에 구현된 부처를 모범으로 삼는다. 군자와 지인과 붓다는 각기 이름은 다르지만 영원한 대자유의 삶을 지향한다는 점에서는 상통하고 있다. 그렇지만 삼세의 인과에서 자유롭게 벗어나 영원한 대자유를 추구하는 붓다는 현세에서 인승을 추구하여 공부를 하는 군자와 천승을 추구하여 수양을 하는 지인과는 구별된다.

흔히 시서화에 뛰어난 재를 지닌 인물을 삼절이라고 하듯이 불도유 삼교에 빼어난 안목을 가진 이도 삼절이라 부를 수 있다. 분황 원효이래 불도유 삼교에 뛰어난 재주를 지녔던 인물로 널리 알려져 온 고운 최지원 이후에도 한국사상사에서는 적지 않는 ‘삼절’들이 있어 왔다. 고려중기의 교웅과 이규보 등을 비롯하여, 조선 초중기의 함허 기화와 청한 설잠, 허응 보우와 청허 휴정, 백파긍선과 다산 정약용, 추사 김정희와 초의 의순, 월창 김대현과 경허 성우 등은 대표적인 ‘삼절’들의 계보에 드는 이들이다. 그러나 불행하게도 유교 세계관 아래에서 다른 세계관을 가지게 되면 ‘이단’ 혹은 ‘난적’ 또는 ‘배교’라고 핍박하던 조선 성리학적 세계관 이후 삼절의 계보는 잘 이어지지 못했다. 때문에 대한시대에 살았던 탄허는 이러한 삼절의 계보를 이은 희유한 존재라고 할 수 있다.

탄허는 조선 후기의 대표적 유자였던 면암 최익현으로부터 간재 전우ㅡ이곡종 계통으로 이어지는 기호학통을 계승하였다. 그는 가학의 영향을 받아 유자로 출발한 뒤 도자를 거쳐 불자로 탈바꿈한 뒤에도 평생을 드넓게 배우고 자세히 물었다. 출가 이전부터 묻고 배워웠던『사서』와『삼경』,『노자』와『장자』를 거쳐 불교의『기신론』과『화엄경』및『육조단경』과『선종영가집』등에까지 이르기까지 그의 배움은 넓었고 물음은 깊었다. 그리하여 탄허는 이들 불도유 삼교의 도리를 향상일로의 선풍으로 꿰어 영봉 지욱의『주역선해』를 현토 역주 하였으며,『노자』를 선주하고『장자』를 현토하여 화엄선지로 역해 하였다. 이 글에서는 선행연구의 검토 위에서 탄허의『노자도덕경』선주 및『장자남화경』강술 역해를 통해 최근의 학문적 경향인 융복합 시대 이전에 이미 불도유를 넘나들며 횡단적 삶을 살았던 탄허 택성의 노장관과 불교관에 대해 살펴보려고 한다.

2. 탄허의 노장이해

『주역』과 『노자』(도덕경)와 『장자』(남화경)는 각기 ‘道’(Tao)의 형용인 玄의 세계를 추구한다. 중국 魏晉시대 이래 유자와 도자들은 玄(the Mystery)의 이치를 탐구해 왔다. ‘현’은 천자문의 훈처럼 ‘검을 현’이 아니라 ‘가믈 현’이다. 여기서 ‘가믈다’는 것은 너무나 깊어 ‘그윽하기도 하고’, ‘아득하기도 하며’, ‘막막하기도 한’ 道의 모습을 형용한 것이다. 도의 모습은 우리가 육안으로 볼 수 있는 땅의 경계인 지평선(地平線), 바다의 경계인 海平線, 하늘의 경계인 天平線 안과 육안으로 볼 수 없는 그 밖의 경계처럼 그 중심(안)자리와 그 가장(밖)자리의 경계가 曖昧模糊 하여 잘 파악할 수 없다.

때문에 노자는 이처럼 현상을 지배하는 배후의 그 무엇을 형용하는 도의 모습을 ‘현’으로 해명하고 있다.

노자는 “보려고 해도 볼 수 없는 것[視之不見]을 ‘색깔이 없다’ 하고[名曰夷], 들으려 해도 들을 수 없는 것[聽之不聞]을 ‘소리가 없다’ 하고[名曰希], 잡으려고 해도 잡을 수 없는 것[搏之不得]을 ‘모양이 없다’ 하니[名曰微] 이 세 가지[此三者]는 언어 문자로 사량할 수 없다[不可致詰]. 그러므로 혼융해서 하나가 되므로[故混而爲一] 저 높이 있는 해와 달도 그 광명을 밝게하지 못하고[其上不], 저 아래의 두터운 어둠마저도 그 빛을 흐리게 하지 못한다[其下不昧]”17]고 하였다. 또 도는 “면면히 이어지기는 하지만[繩繩兮]

이름붙일 수 없고[不可名], 한 물건도 없는 자리로 돌아가니[復歸於無物]] 이것을 일컬어 모양 없는 모양이요[是謂無狀之狀] 형상 없는 형상이라고 하며[無象之象] 이것을 일컬어 홀황하다(是謂惚煌)고 한다. 그것을 맞으려해도 그 머리를 찾을 수 없고[迎之不見其首], 그것을 좇으려해도 그 꼬리를 볼수 없다[隨之不見其後]. 옛 도를 가지고[執古之道] 지금 세상을 다스리면[以御今之有] 능히 만물의 근원을 알게 될 것이니[能知古始] 이것을 도통의 전수라고 일컫는다[是謂道紀]”18]고 했다.

때문에 공자 이후 유교의 경전이 된 『주역』과 도가의 경전인 『노자』와 『장자』는 ‘현’(玄)의 도리를 추구한다 하여 ‘震旦三玄’ 혹은 ‘三玄學’이라 하였다.

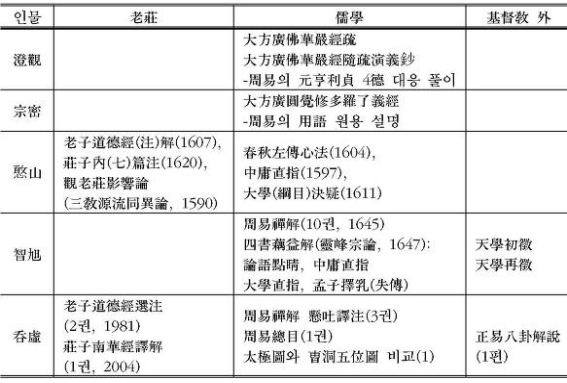

魏晋시대에 이들 세 학문이 유행하여 그 시대의 학문을 흔히 ‘魏晋玄學’이라고 불렀다. 이러한 현의 도리를 추구하는 『주역』이론에 대한 유교적 해석을 ‘유가역’(儒家易)이라 하고, 도교적 해석을 ‘道家易’이라 하듯 불교적 해석을 가한 지욱의 『주역선해』는 ‘佛家易’이라 해 왔다. 중국불교사에서 불자로서 타교 관련 저술을 지었거나 그 용어를 원용하여 불교를 해명한 이들은 당대의 澄觀과 宗密 및 명대의 山과 智旭 등이 대표적이다.

특히 유자에서 불자로 전향한 감산 덕청과 영봉 지욱(우익)은 드물게도 '노장' 현학과 『주역』현학에 관심을 기울여 왔다. 감산은 주로 노장과 유학(春秋左傳心法 등)의 이해가 깊었고, 지욱은 『주역』과 '사서' 및 기독교의 이해에 깊었다. 탄허는 이들 노장 현학과 주역 현학 모두에 깊은 관심을 두었다.

<도표 1> 불자의 타교 관련 저술 목록

출가 이전 탄허는 유자와 도자로서 살았지만 불자로 탈바꿈한 이후에는 불도유 삼교를 가로지르는 횡단적 삶을 산 감산 덕청과 영봉 지욱을 깊이 의식하였던 것으로 이해된다. 물론 그렇다고 해서 그가 감산과 지욱의 불도유 삼교를 가로지르는 삶을 추종하거나 계승했다는 의미는 아니다.

탄허의 『주역선해』 역주는 소미산(東坡)과 天台學에 의존하는 저자 靈峰智旭의 ‘以禪入儒’와 달리 의리역에 치중한 程子의 『伊川易傳』과 주자(朱子)의 『周易本義』에 크게 의존하면서 ‘유학으로써 선법에 들어가 유자들을 인도하여 선법을 알게 하고자’[以儒入禪]하였다.

공자 이후 유교의 경전이 된 『易經』은 伏犧氏와 文王(?~1120; 1099~ 1050, B.C.E.)과 周公( ?~1095, B.C.E.)과 孔子(551~479, B.C.E.)에 의해 단계적으로 집성되었다. 복희는 64괘의 卦象만 그렸고, 夏나라는 連山역, 殷나라는 歸藏역이라고 하여 각기 卦辭와 爻辭로 길흉을 판단하였다. 문왕은 彖辭(卦辭)를 묶어 ‘易’이라 하였다. 주공은 그 ‘역’에 효사들을 덧붙여 묶었고, 공자가 거기에 또 傳을 더하여 이해를 도왔으므로 『周易』으로 불리게 된 것이다.

종래에 유교의 주요 경전인 『주역』이 인간의 길흉을 점치는 술법 혹은 점서의 원전으로 이해되어 온 것은 전체를 보지 못하고 부분만을 본 이들이 그렇게 단정하여 왔기 때문이다. 고대의 『주역』은 문왕의 괘사에 주공의 효사가 붙여진 64괘를 上經과 下經으로 나눈 것이다. 여기에 공자가 상경단전(上經彖傳), 하경단전(下經彖傳), 상경상전(上經象傳), 하경상전(下經象傳)으로 구분하고 건(乾)과 곤(坤) 두괘에만 붙인 문언전(文言傳), 계사상전(繫辭上傳), 계사하전(繫辭下傳), 설괘전(說卦傳), 서괘전(序卦傳), 잡괘전(雜卦傳)의 날개를 달았으므로 이 모두를 십익(十翼)이라고 불렀다.

때문에 종래에 술법서 또는 점술서로 이해되어온 것과 달리 『주역』은 64괘와 같은 상징적 부호와 이것을 풀이하고 있는 괘효사 및 64괘에 대한 철학적 원리를 해명하는 계사전과 설괘전 그리고 십익전에는 인간과 자연에 대한 깊은 통찰을 담고 있다.

이 『역』에 대해서는 예로부터 두 가지 관점에서 해석이 이루어져 왔다.

첫째는 성인의 가르침을 통해 천지자연의 진리와 세상사에 대한 이치와 가치를 해석하고 밝혀내어 이것을 정치적 사회적 이념과 개인적 삶의 가치로 실천하려는 義理易學의 관점이다. 둘째는 인간의 길함을 좇고 흉함을 피할 占筮와 象數에 담긴 이치와 미래에 대한 일을 예측해 내는 관점에서 해석하는 象數易學의 관점이다. 이들 두 관점과 달리 불교적 혹은 선학적 관점에서 주역을 해석한 경우도 있었다. 유자들은 주로 의리역학의 관점에서 『주역』을 해석해 왔다. 불자인 지욱은 의리역학의 관점을 견지하면서도 불교의 화엄선적 시각에서 『주역』을 풀어내었다.

탄허 역시 정자와 주자의 설을 다수 인용하면서 의리역학의 관점에서 역주를 달고 있다. 그런데 그는 『노자도덕경』 선주와 『장자남화경』역해에서 정자와 주자의 설을 다수 인용하면서 불교(화엄선)적 관점에서 주석을 달고 있다. 이러한 점은 그의 삼현 이해가 정자와 주자에 크게 의존하고 있을 뿐만 아니라 명대의 지욱의 불교(法華/天台) 선해와 청대의 宣潁茂의 영향까지 받으면서도 이를 다시 선학적 관점에서 풀어내려고 시도한 점이 주목된다.

탄허는 평생을 화엄과 선법의 접점과 통로를 모색하며 살았다. 때문에 탄허의 『주역선해』의 역주나 『노자도덕경』 선주 및 『장자남화경』 강술 역해에는 화엄선지가 훈습되어 있다. 이러한 그의 삼현 이해는 법화/천태적 관점을 원용하는 지욱과 선적 관점을 원용하는 선영무와 변별되는 지점이며 화엄선가로서의 탄허의 안목을 보여주고 있다.

3. 탄허의『노자』·『장자』역해

탄허는 출가 전에 이미 유가의 글을 모조리 연송하여 종지를 심도있게 박통하고 나서 그 다음을 도가의 종지를 연구하였다. 하지만『장자』를 천독했음에도 불구하고 유독『장자』에 대한 의혹이 풀리지 않아 새로운 스승을 찾아 나섰다. 수소문 끝에 우연히 여행객으로부터 오대산의 한암 대종사가 도의 경지가 높은 방외도인이라는 말을 듣고 3년여 동안 서신으로 평소의 의문을 해소하였다. 이윽고 잛으면 3년 길면 5년간의 수하을 기약하고 도반 권중백, 차계남과 함께 오대산에 입산하여 한암을 만나 은사로 득도하였다.

이후 탄허는 선수를 하면서도 스승 한암의 배려에 의해 외전인 유서와 도서를 강학하면서 현토와 역해를 해 갔다. 그리하여 스승 한암의 입적 이후에는 오대산 nehdnjs과 영은사 수도원을 만들고 강술과 강론을 하였다. 이 과정에서 탄허는『주역선해』에 대한 현토 역주 뿐만 아니라『노자도덕경』선주와『장자남화경』에 대한 역해도 남겼다. 입적 당시『장자남화경』원고는 유고로 남아 있었다. 그가 입적한 뒤에 제자들이 유물을 정리하다가 상자 속에 있던 원고 1,300여 매를 발견하여 간행한 것이 이 책이다. 본디 탄허는 내편뿐만 아니라 「외편」과「잡편」까지 변역 주해하려고 했으나 여의치 않았던 것 같다. 결국 제자들에 의해 「내7편」만이 간행되어 빛을 보게 되었다.

1)탄허의 華嚴禪的『노자도덕경』選注

노자는『노자도덕경』을 지은 인물로서 공자보다 연상으로 알려져 있다. 근래에 노자의 본명이 사마천이 기록한 ‘이담’이 아니라 ‘노자’라고 밝혀졌다. 종래에 사마천이 노자는 초나라의 고현 여향 곡인리 사람으로 성이 ‘이’, 자는 ‘백양’, 시호는 ‘담’ 이며 주나라의 장서를 관리하던 사관이었다. 사마천은 초나라의 노래자와 주나라의 노자를 동일인으로 이해하여 그들의 기록을 뒤섞어 놓았다.

하지만『도덕경』을 지은 노자를 초나라의 ‘이담’ 즉 ‘노래자’와 주나라의 노자가 동일인인지는 알 수 없다. 공자가 존경한 인물들인 주나라의 노자, 위나라의 거백옥, 제나라의 안평중, 초나라의 노래자, 정나라의 자산, 노나라의 맹공작 가운데에서 사마천은 노자와 대화한 유일한 인물로서 공자만을 기록하고 있다. 때문에 우리가 노자를 알기 위해서는 사마천의『사기』에 의존할 수밖에 없다. 공자가 노자에게 찾아가 ‘예에 대해 물었다’는 기록은『논어』만이 남기고 있기 때문이다.

일찍이 공자는 주나라로 가서 노자에게 예에 대해서 묻고자 그가 이렇게 말하였다.

그대가 말하는 성인과 그의 뼈는 이미 썩어 없어지고 오직 그의 말만 남아있을 뿐이오. 또 군자는 때를 만나면 과리가 되지만, 대를 만나지 못하면 바람에 이리저리 날리는 다북쑥처럼 더돌이 신세가 되오. 훌륭한 상인은 물건을 깊숙이 숨겨 두어 아무것도 없는 것처럼 보이게 하고, 군자는 아름다운 덕을 지니고 있지만 모양새는 어리석은 것처럼 보인다고 나는 들었소. 그대는 교만과 지나친 욕망, 위선적인 표정과 끝없는 야심을 버리시오. 이러한 것들은 그대에게 아무런 도움도 되지 않소. 내가 그대에게 할 말은 다만 이것뿐이오.

노자는 훌륭한 장사꾼은 재화를 깊이 숨겨두어 ‘아무 것도 없는 듯 보이게 하고’ 군자는 성대한 덕과 온후한 용모로 ‘마치 어리석은 듯하다’고 하였다. 상인은 ‘아무 것도 없는 듯 보이게 하고’, 군자는 ‘어리석은 것처럼 보인다’는 이 두 마디는 노자 사상의 핵심을 잘 보여주고 있다. 공자는 노자와 헤어진 뒤 자신의 거처로 돌아와 노자와의 만남에 제자에게 대해 말하였다.

새는 잘 난다는 것을 나는 알고, 물고기는 잘 헤엄친다는 것을 나는 알며, 짐승은 잘 달린다는 것을 나는 안다. 잘 달리는 짐승은 그물을 쳐서 잡을 수 있고, 헤엄치는 물고기는 낚시를 드리워 낚을 수 있고, 나는 새는 화살을 쏘아 잡을 수 있다. 하지만 용이 어떻게 바람과 구름을 타고 하늘로 올라가는지 나는 알 수 없다. 오늘 나는 노자를 만났는데, 그는 마치 용과 같은 존재였다.

유위의 세계와 명교를 강조하였던 공자는 노자를 ‘용과 같다’고 파악하여 그의 사유를 종잡을 수 없다고 이해하였다. 노자에 대한 공자의 인식은 탄허에게도 그대로 전달되어 오랫동안『도덕경』을 읽고 강론하였다. 그는『노자도덕경』에 선주를 달면서 전국시대의 한비자, 한 대의 하상공, 한촉의 엄군평, 삼국위국의 왕사보, 진나라의 구마라집, 승조법사, 당나라의 육희성, 송대의 이약, 사마온공, 왕안석, 소자유, 정구, 진벽허, 섭몽득, 임희일, 여혜경, 동사정, 이식재, 원대의 오징, 명대의 설군채, 왕순보, 이굉보, 초횡, 조선의 박세당 등의 주석을 원용하고 있다.

탄허는 이 텍스트를 수련원의 교재로 활용하기 위해 완역을 하지 않고 원문을 넣었다. 그는 원문이 난삽한 것은 삭제하고 원문의 종지 중심으로 편집하여 교재를 만들었다. 탄허는 특히 소자유의『노자신해』와 초횡의『노자익』및 박세당의『노자주해』등을 넓게 참고하였다. 그는 멀게는 전국시대부터 가까이는 명대와 조선시대의 주석서를 원용하여 자신의 주석에 옮기고 있다. 탄허가『도덕경선주』에 인용한 승려와 도사와 유자들은 모두『도덕경』에 대한 주석을 남긴 이들이다. 그는 불도유 삼교의 대표적인 학자들의 주석을 참고하고 분석하여 자신의 저작에 원용하여 역해의 논리를 보강하고 있다.

고의 성인이 도덕의 온오를 포하여 혹은 동하에서 명하고 혹은 서역에서 명하니 소위 일법의중에 유의 식근과 도의 배근과 석의 발근이라는 것이 이것이니라. (중략) 불은 삼승이 있고 선은 오등이 있은즉 불승의 외에 권설이 아님이 없고, 천선의 외엔 다 이 방문이니라. 천선의 학은 노장이 이것이니 장자가 이르되 또한 시러금 더불어 변하지 않고 비록 천지가 부·추 하여도 또한 장차 더불어 유실치 않는다 하며, 노자가 이르되 사하되 망하지 않는 자가 수라 하시니 사생이 한 법이요, 천인이 한 근원이라. 사대가 본래 나의 소유가 아니어니 어찌 사생이 한 법이요, 천인이 한 근원이라. 사대가 본래 나의 소유가 아니어니 어찌 사생을 가히 보며, 식심이 원래 이 환화어니 어찌 생멸을 가히 보랴.

옛 성인은 도덕의 벼리를 껴안고 중국에서 울리고 서역에서 울리니, 하나의 진리 속에 1)유교는 뿌리를 심으려 하고, 2)도교는 뿌리를 기르려 하고, 3)불교는 뿌리를 뽑으려 한다. 유교의 ‘식근’과 도교의 ‘배근’과 불교의 ‘발근’이 각기 다르지만 그 근본은 다르지 않다. 번뇌의 뿌리를 뽑으려는 붓다의 가르침에는 성문-연각-보살의 삼승이 있고, 수양을 통해 내단을 기르려는 노장에게는 다섯 단계의 선인이 있을 뿐이다. 하지만 탄허는 불승 이외의 삼승은 권설 즉 방편이고, 노장 이외에는 모두 방문 즉 곁가지라고 하여 부승과 노장의 지향을 긍정하고 있다. 불교 이외에 노장이 있다는 이러한 긍정은 그가 노자와 장자에 깊이 천착해 들어간 이유가 된다고 할 수 있다.

무위자연의 실리를 도라 말하고 도에 나아가 실로 자기에게 얻음이 있는 것을 덕이라 말한다. 경은 진상불역을 말함이니 생천 생지하고 생인 생물하며 출생 요사의 진전이요 치국수신의 총요인 것이다. 자고로 성현이 이로 좇아 관요관묘 하지 않음이 없건마는 다만 세속의 인은 지견이 경색하고 심식이 몽매하여 능히 도에 나아가 실덕을 구하지 않을 새 소이로 추를 경유해 묘에 입하는 자가 적은 것이다.

탄허는『도덕경』「관묘장」제1에서 제명인 ‘도덕경’의 낱낱 글자의 의미와 묘에 들어가는 길에 대해 해명하고 있다. 그는 성현은 도의 가장자리와 중심자리를 보지만은 세인은 지견이 굳게 막히고 심식이 몽롱하고 어두워 도의 실덕을 구하기 않기 때문에 그 중심자리에 드는 이가 적다고 해명하고 있다. 여기에는 탄허는 노자가 추구하는 도와 덕의 정의와 경의 의미와 함께 도에 들어가는 이가 적은 이유에 대해 설명하고 있다.

무릇 간경의 법은 모름지기 마땅히 정심성의 하여야 할 것이요 가히 경홀히 일자도 방과하지 말지니 자기의 언행을 가져서 성현의 언행을 체인하되 혹 능히 행치 못하는 자가 있으면 반드시 모름지기 분지면력 할 것이요 혹 능히 밝지 못한 자가 있으면 반드시 모름지기 명사에게 배문하여 구구히 행하면 자연 심지가 개명하려니와 만일 혹 초초히 간과하여 심지가 불명하고 대도를 미철하면 불간자로 더불어 무엇이 이하랴

탄허는 경전을 보는 방법에 대해 유자의 정심성의와 체인의 공부법을 제시하고 있다. 성현의 언행을 한 글자도 가볍거나 소홀히 하지 말고 자기의 언행을 가지고 성현의 언행을 체인화하여 뜻을 분발하여 힘을 다하라 역설하고 있다. 또 능히 경전에 밝지 못한 이는 눈 밝은 스승을 참배하여 묻고 오랫동안 행하면 자연히 마음자리가 밝게 열린다고 강조하고 있다. 그러면서도 그렇게 하지 않게 되면 경을 보지 않는 이와 같을 것이라고 일갈하고 있다. 그런 뒤에 도와 명에 대해 자신의 관점을 또렷이 보여주고 있다.

도의 일자는 선천선지의 선에도 선이 되지 않고 후천후지의 후에도 후가 되지 않아서 최극최대하고 최세최미하며 무방원하고 무형상하여 대로는 포치 않음이 없고 세로는 입치 않음이 없는 것이다. 극대도 옿려 가히 양도 할 수 있고 극세도 오히려 가히 지적할 수 없나니 이에 이 지묘지현한 무극태극의 대도인 것이다. 가고 이자 는 무릇 언구에 떨어지매 문득 이 가도니 진정하고 유구함을 상이라 말하나니 가도의 도는 곧 진상의 도가 아닌 것이다. 구로 이미 능언하매 형송할 바가 있고 지시할 바가 있으며 또한 변환 할 바가 있나니 이미 변환함이 있으매 어찌 능히 상구하랴. 고로 가도비상도 일구를 말한 것이다.

명의 일자는 곧 이 무명의 진명이다. 무릇 명상이 있으매 다 가히 명함을 명이라 이르나니 차는 유변유역자의 명이 되거니와 무변무역은 불가명인 것이다. 유변유역을 써 비상명이라 말한 바는 천양의 사이에 형형색색이 품류가 무궁하고 기간에 안명입자 한 것도 무궁하되 다만 만물의 명은 가히 써 안명입자 하려니와 대도의 진명은 비록 도자로써 명하나 총히 이 감명이라 필경 무명이니 인이 능히 가명의 명을 오하고 또 무명의 명을 오한 즉 종종의 법이 갖가지 다 공하리라.

탄허는 ‘도’를 지극히 묘하고 지극히 그윽한 무극 태극의 대도라고 정의한다. 또 대도의 참다운 이름은 ‘도’라는 글자로 이름하지만 총괄해 보면 이것조차도 억지로 이름을 붙인 것일 뿐 필경에는 이름이 없다고 역설한다. 그러면서 사람이 능히 ‘이름 붙일 수 이TSms 이름’을 깨닫고 ‘이름 붙일 수 없는 이름’을 깨달으면 갖가지 법이 모두 다 공하리라며 불교 즉 선으로 풀고 있다. 이러한 공관이 도와 덕을 바라보는 탄허의 기본 관점이라는 것은 주목해야 될 지점이다.

태극이 미분하고 음양이 미판하매 본래 무극이다. 기간에 태극이 있지 않음이 없으며 음양이 있지 않음이 없으되 가히 태극이라 지적하지 못하며 가히 음양이라 지적하지 못함이니 곧 이 무극인 것이다. 천지는 본래 무명이 이로되 형상을 인하여 명이 있나니 천지도 오히려 도의 후에 있는지라. 소이로 무명은 이에 천지들의 시인 것이다. 인심에 있어서는 이에 희노애락 미발의 시에 적연부동한 지니 차는 인심중 무명천지의 시를 말한 것이다. 수도의 인이 과연 능히 이 무명의 시를 알면 문득 천지의 시를 알 거이니 일체 유명자가 다 후기에 속하여 가히 이 변멸이 불상해 사명이 아님을 알 것이다.

탄허는 무극을 태극이 나눠지지 않고 음양이 구별되지 않은 사이라고 정의하고 있다. 그는 무극을 ‘무의 극’ 혹은 ‘무극의 극치’라고 해석하여 탁월한 안목을 보여준 적이 있다. 그는 천지는 본래 이름이 없지만 형상으로 인하여 이름이 있게 되며, 천지도 도의 뒤에 있기 때문에 무명이 천지의 시작이라고 역설한다. 이어 탄허는『중용』의 미발과 이발의 논리를 원용하여 희로애락의 미발시에 적연부동한 상태를 무명천지의 시작이라고 해명한다.

대도가 이미 무명인진대 또 유명이라 말한 것은 무엇이냐. 차도가 있으매 곧 차리가 있고 차리가 있으매 곧 이 천지만물이 있어서 무로써 유를 생하고 일로써 만을 화하나니 다 무극으로 좇아 발한 바인 것이다. 이 무극의 명이 유명만물의 모가 되나니 다 이 자연의 묘라 써 천지가 도로 좇아 생하고 만물이 도로 좇아 성한 바니 도가 천지만물의 모가 되는 것을 진실로 가히 알지로다. 수도의 인이 만일 능히 이 유명의 모를 알면 문득 만물이 비록 각각 일성을 구하나 실로 한 성과 같고 비록 각각 일명을 구하나 실로 무명에 근본함을 알 것이다.

한편 대도가 무명인데 다시 유명이라고 말한 것은 천지만물이 무로써 유를 생하고 하나로써 만물을 화하므로 이는 모두 무극으로 좇아 발한 것이므로 무극의 이름이 유명만물의 어미라고 해명한다. 그러므로 유명의 어미를 알면 만물이 한 성과 같고 무명에 근본함을 알게 될 것이라고 설명한다.

이렇게 관점을 통해 그는 제1 ‘관묘’장과 제2 ‘관요’장으로부터 제 37의 ‘무위’장에 이르는 「도경」과 제38‘처후’장과 제39‘득일’장으로부터 제80 ‘불사’장과 제81‘부적’장에 이르는 「덕경」전체에 선주하면서 매 장 서두에는 각 장의 취지를 제시한 뒤에 각 장의 본문을 번역하고 각 구절마다 촘촘한 선주를 덧붙이고 있다. 그리고 각 장의 선주해 가면서 선학들의 역주를 적절히 원용하여 자신의 논의를 뒷받침하고 있다. 이러한 방식은 이전의『주역선해』역주나 이후의『장자남화경』강해보다도 자세하고 구체적이어서 노자에 대한 탄허의 인식이 각별했음을 보여주고 있다.

탄허는 「도경」의 마지막인 ‘무위’장에서 “무명의 박은 곧 이 무위의 도요 무위의 도는 곧 이 무명의 박이니 은미와 로저로써 분하여 말하면 불일인 듯하나 은미와 현저로써 합하여 말하면 불일이 잇지 않는 것이다”고 해명하고 있다. 그러면서 “차장의 경지는 무위 무불위의 총히 이 일도의 묘다. 다만 무위로 체가 되고 무불위로 용이 되나니 용이 본래 무용이라 무명의 박으로써 진함이 문득이 용이요 체가 본래 문체라 불욕이정이 문득 이 체니 체용이 총히 이 일개대도라. 다만 이 인이 그 체를 알아체하고 그용을 알아 용함이 요함이니 그 리가 자득하매 그 성이 자정한 것이다”고 파악하고 있다. 탄허는 여기에서 무위의 도가곧 무명의 박임을 역설하고 있다.

또 탄허는 「덕경」의 처음인 ‘처후’장에서 “차장의 경지는 이 태상이 인에게 반박환순의 의를 가르친 것이다”고 하고, 마지막인 ‘부적’장에서 “차장의 경지는 인에게 입언이 비난이라 하고 언으로 능히 명도함이난이 되는 줄 알게 함을 보여서 써 가히 그 지를 시하고 그 사를 령하여 세상에 무익케 하지 않게 함을 현한 것이다”고 하였다.

노자는 제1장에서 가도의 도와 가명의 명을 제시한 뒤 「도경」의 마지막인 ‘무위’장과 「덕경」의 마지막인 ‘부적’장에서 ‘함이 없는일에 처하고 말이 없는 가르침을 설하듯’ 무위의 도와 무명의 박을 동일시하고 부적의 위와 부쟁의 언을 대비하였다. 탄허 역시 이러한 취지를 통찰하여 말을 하는 것은 어렵지 않으나 말로써 도를 밝힘이 어려움을 보여 지혜를 믿고 언사를 다해 세상에 도움이 없지 않게 함을 나타낸 것이라 해명하고 있다. 그리하여 그는 「도덕경」의 본의를 ‘무위와 무불위’ 및 '불언과 무불언‘으로 파악하고 있다.

이처럼 탄허가『도덕경』에 덧붙인 선주는『주역선해』역주와『장자남화경』강술 역해와 구분될 정도로 각 구절마다 치밀하고 상세하게 자신의 안목과 생각을 담아내고 있다. 뿐만 아니라 여러 선학들의 주해를 원용하여 논증하고 있다. 그리하여 탄허의『도덕경』선주에는 이 저작의 성격 분석과 자신의 노자관이 깊이 투영되어 있다. 그는 교단내의 수도원과 승가대학 그리고 일반대학에서『도덕경』을 강론하면서 선행 주석들을 참고하여 ‘선주’하고 ‘역해’하였다. 그의 선주와 역해는 유자나 도사와 승려의 역주를 원용하면서도 그의 지향은 화엄과 선법에 확통한 화엄선적 안목에서 이루어지고 있다.

2)선영무의 禪的『장자남화경』주해

탄허는 『노자도덕경』에 선주에 이어 『장자남화경』강술과 역해를 하였다. 그가 주로 의거한 『장자남화경해』의 저자인 선영무는 청대의 재가 수행자였다. 그는 선무로도 불렸다. 선영무는 오랜 수행 끝에 만년작으로 『장자남화경해』를 마무리해서 남겨 놓은 인물로 알려져 있다. 탄허는 지인으로부터 이 저술을 입수하여 탐독한 뒤 선영무의 선해에 크게 의존하였다. 그는 이 저술을 숙독한 뒤 부터는 오대산 수도원에서 『장자남화경』강술 역해할 때면 늘 이 책을 교재로 하여 강론하였다고 전한다. 책이 귀한 시절이라 3권 한 질만을 가지고 강독하면 수련생들과 제자들은 주로 받아 적으며 공부를 하였다.

선영무 서문에서 청나라 강희 60년 중추에 구곡의 후학인 자신이 이 책을 짓게 된 배경에 대해 밝히고 있다. 그가『장자』의 내편과 외편과 잡편에 각기 주해를 하여 전3책으로 저술하자 구곡의 문하에서 함께 공부한 동학인 왕휘와 길계맹이 교정하여 간행하였다. 선영무의 주해에 대해 탄허의 문인이 통광은 “구름을 헤치고 하늘을 만나는 종지 천명과 지체를 가르고 관절을 쪼개는 문장 분석은 종설을 겸통하여 나룻배 중의 나룻배 이다. 탄허대사는 선여에 이 선영 주해를 소의 주해로 삼아『장자』의 구경처를 변석하여 남화의 현지를 남김 없이 밝히고, 광장설의 사자후로써 갈파하니, 청중들은 ‘장자가 환생하여도 탄허대사를 능가할 수 없으리라’고 감탄해 마지 않았다”고 평가하였다.

탄허는 선영무의 『장자남화경해』를 전체의 종지를 드러내는 ‘현판’, 문장과 단락을 나누는 ‘구두’, 각 단락이 말하고자 하는 ‘대의’로 구분하여 원용하고 거기에 자신의 ‘강설/술’을 덧붙였다. 「소요유편」의 서두에 원용한 선영무의 주해 첫머리에는 이렇게 적혀 있다.

『장자』는 도를 밝힌 글이다. 만일 책을 열어 제일의로써 사람에게 보이지 않은즉 도에 은휘한 바가 있음이 될 것이니, 제일의란 것은 이 유도인의 제일경계며 곧 학도인의 제일공부다. 내편에 「소요유」로써 머리에 표함은 이에 장자의 심과 수가 주조함이니, 급히 천하로 더불어 운무를 헤치고 청천을 보아서 결단코 즐거이 또 제이견에 덜어지지 않게 하고자 한 것이다. 무슨 까닭인가? 천하사람이 기욕의 마당에 골몰하여 무슨 일을 연찬하고 구경해 지내지 못하리오마는 그 능히 이르지 못하는 바는 다만 이 소요유며, 그 즐거이 하지 않는 바도 또한 다만 이 소요유다. 소요유 삼자가 일념도 머물지 아니하여 드는 데마다 자득 하지 못함이 없는지라, 이 제일경계며, 일진도 물들지 아니하여 때마다 자전하지 않음이 없는지라, 이 제일공부인 줄 알지 못하나니, 대개 소요유로부터 루가 버려지고 루가 공함에 이르면 도가 나타나는 것이다.

선영무는 자신의 주석 서두에서 “장자는 도를 밝힌 글이며 제일의는 도가 있는 사람의 제일의 경계이자 도를 배우는 사람의 제일의 공부”임을 역설하고 있다. 하지만 “무슨 일을 연찬하고 궁구해 가면서도 이르지 못하는 것은 소요유 때문이니 소요유가 제일의 공부인줄 알지 못한다면 소요유로부터 루가 버려지고 루가 공함에 이르러야만 도가 나타난다”고 하였다. 여기서 우리는 선영무 역시 소요유를 공관에 의해 풀어가고 있다는 사실을 알 수 있다. 탄허는 바로 선영무의 공관적 장자 인식을 깊게 받아들였던 것으로 짐작된다.

「소요유」의 주의는 다만 지인무기에 있으니, 무기로써 소요유가 되는 바다. 그러나 천하에 설함에 사람이 모두 신치 않나니, 그것은 고의로 불신함이 아니라 이는 저의 견식이 낮아 다만 지보에 이른 것이다. 비컨대 구층의 대에 몸이 다만 이 일층에 이른지라, 문득 상면 일층이 어떤 기상인지 알지 못함과 같으니, 그런즉 신이 불급 함이 아니라 이에 그 지가 불급 함이로다.

선영무는 “극기 두 글자는 공자가 일찍이 말씀하셨을 새 저 선유가 힘쓸 줄 알거니와 장자의 무기를 읽으면 문득 써 방탕해 상고할 데가 없다고 하나니”라며, “공자는 학자를 대하여 낱 극기를 설하고, 장자는 지인에 나아가 낱 무기를 설리하였다”고 하면서 “장자가 만일 무기 코자 않을진댄 또 어찌하여 극기하랴?”며 장자는 무기를 통해 오히려 자신을 내세우고 있으니 공자처럼 어떻게 자기를 이길 수 있겠는가라고 반문한다.

이어 선영무는 “장자의 작문은 천고학인을 위하여 점을 해하고 박을 석함이시니 어찌 송유가 능히 그 애사를 측도하랴?”고 하였다. 그는 성인무명을 표방하는 유교의 극기 차원과 지인무기를 내세우는 도가의 무기 차원은 완전히 다르다고 하였다. 성인은 무명을 추구하지만 아직 자기가 있어 사욕을 이겨내야 하지만, 지인은 이미 자기가 없어 사욕을 이겨낼 것이 없는 것이다. 이것은 신수의 게송이 담고 있는 이념과 혜능의 게송이 보여주는 무념을 연상케 하는 선지를 보여주는 대목이다. 선영무의 이러한 장자관은 탄허에게 깊은 영향을 주었다.

3) 탄허의 華嚴禪적 『장자남화경』강해

탄허는 출가 전부터 『장자』를 특히 좋아하였다. 때문에 그는 불자이면서도 장자를 가까이 하였다. 탄허는 생전에 『노자도덕경』을 강론하였고 선주를 단 저작은 생전에 간행되었다. 하지만 『장자남화경』강술 역해는 입적 이후 20여년이 지난 뒤에야 간행되었다. 탄허가 입적한 뒤 함에서 발견된 미완의 원고니만큼 이 책에는 그가 쓴 서문이 남아있을 리 없었다. 때문에 그의 제자인 각성이 쓴 서문과 탄허의 「내편」역해를 통해 그의 장자인식을 엿볼 수 있다.

평소 탄허는 불자로서『노자』와『장자』를 강술 강론하면서 선학이었던 유자와 도사 및 불자의『노자』와『장자』주석들을 참고하였다. 그의『노자도덕경선주』에서 감산 덕청의『관노장영향론』과『노자도덕경해』의 영향은 보이지 않는다. 아마도 탄허 당시에는 『노자』와『장자』등의 텍스트를 구하기가 쉽지 않아 감산의 저술을 만나지 못하였던 것으로 짐작된다. 그의 강론을 듣고 탄허의 입적후 간행된 『장자남화경강해』에 서문을 쓴 각성은 이렇게 적고 있다.

도가 높으신 명대의 고승 감산 대사께서는 『노자』·『장자』를 주석하시면서 일찍이 말씀하시기를 “공성께서 노자를 만나 보신 후에 탄복하여 ‘용과 같다’고 찬양하셨다. 중국 천고의 성인 중에서도 초세간적인 견해를 독부하신 분은 노자를 제외하고는 오직 장자 한 사람 뿐이며, 도를 말한 글로서 광대하고 자재함은 불경을 제외하고는 제자백가 중에서 천인의 학을 제대로 잘 밝힌 것은 오직『장자』일서 뿐이다. 중국에서 이 사람이 없었다면 만세 이후에 진인이 있는 것을 모르게 될 것이며, 중국에 이 글이 없었다면 만세 이후에 이 묘론이 있을 것을 몰랐을 것이다”고 하여 장자를 극찬하였다.

각성은 감산이 중국 천고의 성인 중 초세간적인 견해를 홀로담당하고 있는 이는 노자 이외에 장자 한 사람 뿐이며, 도를 말한 글로서 광대하고 자재함은 불경 이외에 제자백가 중 천인의 학을 제대로 밝힌 것은 오직 『장자』 한 권 뿐이라고 한 주장을 원용하고 있다. 일찍이 공자가 노자를 ‘용과 같다’고 평한 얘기는 장자에게도 적용될 수 있으며, 감산이 장자라는 사람은 만세 이후 진인이며,『장자』라는 묘론은 만세 이후의 사람들이 읽어야 할 최고의 저술이라고 극찬하였다는 주장은 탄허에게도 전해졌을 것으로 짐작된다. 이것은 당시 그의 강론을 들었던 각성의 의식 속에 훈습되어 스승 탄허의 입적 이후에 적은 『장자남화경』현토 역해본의 서문 첫머리를 장식하고 있다.

탄허는 평소에『장자』를 애송하여 줄줄 외웠을 뿐만 아니라 틈틈이 현토하고 번역을 하였으며 주석을 달고 누차 강의를 하였다. 그의 강의에는 매번 중외의 인사들이 모여들어 열정의 강론을 들었다. 이러한 사실은 그가 입적한 뒤에 문인 각성이 서문을 짓고 거사 우담이 펴낸 『장자남화경』의 서문을 통해 알 수 있다.

탄허대사께서는 불법에 귀의하시기 전에 일찍이 유교와 도교를 받들고 공맹과 노장을 좋아하셨으며 또한 감산대사의 뒤를 이어 독학으로 『장자』를 애독하여 모두 연송할 뿐만 아니라 그 깊은 뜻을 요달한 후에 「내7편」을 모두 현토하고 번역하셨으며 누차 강의를 하셨다. 탄허는 구한국 말엽에 나타나서 『장자』에 대한 독보적인 실력을 갖추었기에 중외의 모든 인사들이 입을 모아 찬양하였던 것이다. 어떤 이는 말하기를 “장자가 다시 나와서 강의를 하셔도 탄허만치는 하지 못할 것이다”라고 입을 모았다.

탄허는 선영무의 주해를 ‘현판’과 ‘구두’와 ‘대의’로 정리하여 원용한 뒤 ‘강술’을 통해 ‘주해’ 혹은 ‘견해’를 덧붙이고 있다. 먼저 그는 장자 「소요유」의 근본 취의인 ‘지인무기’에 대해 불경의 네 가지 상으로 푼 뒤 이것을 다시 불교 인식론의 기반을 이루고 있는 인아와 법아 및 인무아와 법무아의 축에 대응시키고 있다.

또 탄허는 네 상을 두 가지 범주로 나누어 범부의 사상과 오인의 사상으로 풀고 있다. “1)은 미식격을 잡은 것이니 이르되, 자체를 취함이 아상이 되고, 내가 과거 무시로 좇아옴으로 종종생사함을 계교함이 중생사이 되고, 나의 현재일보명근이 끊어지지 않고 주함을 계교함이 수명상이 되고, 내가 미래에 끊임없이 나머지 취에 나아가려함을 헤아리고 견줌이 인상이 된다.

2)는 미지경이니 ①은 증득함을 인식하는 것을 아상이라 하고, ②는 아상인줄 깨달음이 인상이 되고, ③은 적을 요달한적이 중생상이고, ④는 잠속하여 끊어지지 않음이 명과 같은 것이다. 여기에서 네 상이 있는 중생의 경계에서 해명하는 범부사상과 달리 네 상의 차별을 넘어선 불보살의 차원에서 설명하는 오인사상은 그의 선의 조예 위에서 풀어낸 것이라는 것은 주목되고 있다.

「소요유」에 이어 ‘뭇 사물에 대한 논의를 가지런히 하는’「제물론」은 내편의 핵심이라고 할 수 있다. 탄허는 설결이 자기의 선생이신 왕예에게 물어 이르는 네 가지 물음을 사법계의 도리로 풀어내고 있다. 사법계의 도리는 ‘구두’와 ‘대의’를 단 선영무에 의해 시도된 적이 있으며 탄허는 이를 계승하여 보다 자세하게 풀고 있다. 그는 특히 이 네가지 물음에서 두 번째 부분이 결락되어 있는 14글자를 「대종사」편에 의거하여 복원시켰다. 여기서 왕예는 설결의 스승이고, 설결은 허유의 스승이며, 허유는 요임금의 선생이다. 이것을 계보로 그려보면 왕예-설결-허유-요임금으로 이어진다.

설결이 왕예께 물어 이르되, ‘선생님 가 물의 한 가지 옳은 바를 아시나이까? 이르시되, 내가 어찌 알리오. 선생님 가 선생님의 알지 못하는 바를 아시나이까? 이르시되, 내가 어찌 알리오. 그런즉 물의 앎이 없나이까? 이르시되, 내가 어찌 알리오.

또 예증을 들어 말하면

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.